Seine Utensilien sind schlichte Gegenstände wie Rundscheiben, Bälle, Kartons und kleine Motoren, seine Passion ist Geräusch und Klang. Jedes Werk von Zimoun ist ein einziges audiovisuelles Erlebnis und bringt Räume und Baukörper zum Ertönen.

25. Juni 2021 | Özlem Özdemir

Z

imoun hat ein neugieriges Ohr – das ist nicht zu übersehen. Er hat ein Blick dafür, was man aus Gegenständen der Alltagswelt akustisch hervorlocken und wie man sie ästhetisch zubereiten kann. Klanginstallationen und Klangskulpturen nennt er seine Arbeiten. Meist gleichen sie naturfarbenen „Monokulturen“: Felder von papiernen Knäueln, metallenen Rundscheiben, hölzernen Stäben. Manchmal kommen sie im Team, wie etwa Kartons und Bälle. Drähte und Motoren sind seine typischen Helfer. Jede Objekt-Komposition bewegt sich vor sich hin, als würde sie das schon immer tun. Ihre geräuschvolle Ausstrahlung lockt aus der Ferne, überwältigt aus der Nähe. Zimouns Welt birgt Stationen für die Sinne und Orte zum Innehalten. .

Die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben einen dieser Orte à la Zimoun zu erleben, ist verhältnismäßig hoch. Seit 2004 war er Teil von mehr als 100 Gruppen- und Soloausstellungen, die sich von Europa über die USA bis nach Asien erstrecken. Zu erwischen ist er in Kürze (und mal wieder) im Berliner Labor Sonor vom 27. bis zum 29. August. Eine weitere Einzelausstellung gibt es bis zum 12. September im Züricher Haus Konstruktiv. Einige seiner Arbeiten befinden sich momentan auch in Seoul, Massachusetts, Apeldoorn, Bagnols-les-Bains, Ontario. Und: Bis 2023 sind Ausstellungen in London und Daveport in Iowa geplant. Solch internationale Präsenz und enorme Produktivität lassen aufhorchen.

Geboren 1977 in Bern, erforscht Zimoun seit seiner Kindheit Klänge, spielt Instrumente und schafft Kompositionen. Daneben packte ihn die visuelle Kunst wie Malerei, Cartoons und Fotografie. Als Jugendlicher stieß er auf die Gedankenwelt und das Werk von John Cage. Der Faszinationsmix für das Hören und Sehen führte zur Profession: Im Berner Studio Zimoun tüftelt und fabriziert er mit unscheinbaren Materialien und Technologien auf das sie etwas erzeugen, was mit Musik und Rhythmus nur entfernt verwandt ist und mit Klang und Geräusch allein nicht abgetan werden kann.

Was ist es, was Zimoun erschafft? Eine seiner neuesten Arbeiten der metal discs zeigte er 2020 in den Genfer Räumen des Uhrmachers Jaeger-LeCoultre: runde dünne Metallscheiben, die an Lochmünzen erinnern (1944 an der Zahl), gleichmäßig und eng beieinander platziert auf dunklen MFD-Platten, simultan in eine Dauerdrehung versetzt. Das kinetische Ensemble legt zunächst (passend zur Uhrmacher-Thematik) Bilder und Geräusche eines Uhrwerks nahe. Aber die Gedanken lassen sich noch weitertreiben. Wegen der Drehungen, Neigungen und Kippungen fangen die glänzenden Oberflächen der Metallscheiben an zu glitzern, erinnern an Kräuselungen von Wasser, an wippende Wellen. Zwei Jahre zuvor führte Zimoun diese runden Scheiben in Korea vor. Dort tanzten und hüpften steel washers (Stahlunterlegscheiben), befestigt an raumhohen Drähten, knapp über dem Boden des MoCA Busan. Sie erinnern an runtergefallene Groschen oder Cents, die mit Glück nicht wie leblos liegen bleiben, sondern noch eine Weile faszinieren wie davonwirbelnde Derwische und Kreisel. (Das Zeitalter der bargeldlosen Bezahlungen werden solche kleinen Einlagen ausmerzen.)

Beiden Scheiben-Projekten ist gemeinsam (und das gilt für alle Arbeiten von Zimoun): Wir können ihnen endlos zuschauen und zuhören, während der Beobachter und Lauscher in uns nach Vergleichen aus Alltag und Natur zu kramen beginnt. Ebenso drängen sich Beispiele aus der Kultur auf. So bei den „koreanischen Lochmünzen“: Ihre Klappergeräusche erinnern entfernt an die kleinen Metallplättchen unter den Schuhen von Fußakrobaten, sprich an Gene Kelly, Sammy Davis Junior und Fred Astair. Letzterer absolvierte seinen Stepptanz – dank Filmtricks – sogar an Wänden und auf der Zimmerdecke. Steppen macht den Boden hörbar, holt Akustik und Rhythmus aus ihm heraus. Dieser Tanz verwandelt Bühne und Parkett in ein Musikinstrument, ein Schlagzeug, einen unabdingbaren Partner.

Der Schritt von Böden und Oberflächen zu Raum und Architektur ist bei Zimoun nicht weit. Kartons sind hierfür eine fast kindlich-naheliegende Wahl; sie lassen sich stapeln und würfeln und – selbst ein Objekt mit Raum – in Türme, Gänge oder Höhlen transformieren. Im Pariser Kulturzentrum Cent Quatre baute er 2017 die Pappbehälter so auf, dass ein Relief entstand. Das Ergebnis macht die Schnittstelle von Architektur und Musik und Klang bildhaft vor: Die leicht versetzten Kartons ähneln Diffusoren, Bauelementen, die einfallende Schallwellen zerstreuen. Hätte die Wandstruktur mehr Tiefe, könnte sie einer schallisolierten Kammer Konkurrenz machen. Den derart gestalteten hohen Wänden bringt Zimoun, je Karton, einen weißen Baumwollball an. Er ist per Draht an einem kleinen DC-Motor befestigt. Die Apparatur ist sichtbar. Wir werden Zeugen, wie die Bälle pausenlos schwingend und pendelnd auf die Wände einwirken. Der Raum verblüfft mit Klopfmassage und Pochkonzert.

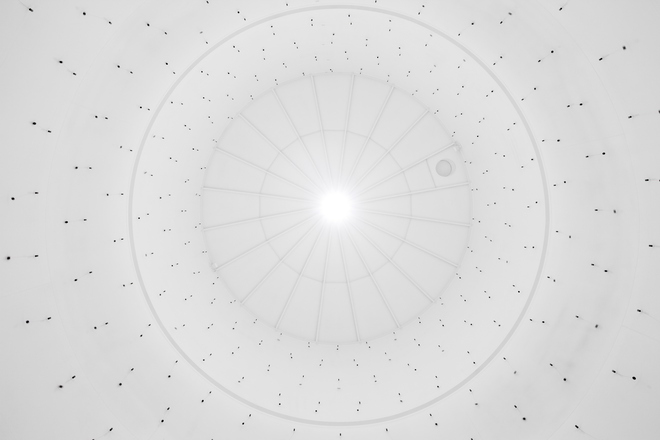

Im Jahr 2013 hatte Zimoun die Gelegenheit, sich an einem Bauwerk zu versuchen: einem ehemaligen Industriesilo für Methylbenzol (toluene tank). Die Akteure sind auch hier Baumwollbälle, allerdings in Schwarz. So setzen sie sich ab von den blendend weißen Wänden des zylindrisch geformten Innenraums. Tropfengleich übersäen sie in lockeren Abständen die Wandoberfläche bis hinauf zur Kuppeldecke und trommeln ohne Unterlass auf der Konstruktion. Zimoun er-füllt den leeren Tank mit Klang. Er ergänzt ihn, erfindet ihn neu. Der Rundbau ist wie verziert mit einem rastlosen schwarzen Gehänge, einer dekorativen Dynamik; er hüllt sich ein in ein Klangkleid. Im Winter kommt es zum Dialog mit der Jahreszeit und der Außenwelt: laute schwarze Bällchen drinnen / lautlose weiße Schneeflöckchen draußen – eine wie natürliche Yin-Yang-Situation, die Zimoun filmisch festgehalten hat. Der endlose Lautewirbel inmitten von Architektur wirkt wie das Negativ eines unendlichen Sternenhimmels. Hört er sich nicht an wie das vibrierende Leuchten von Gestirnen im Firmament? Der Blick geht immer wieder nach oben zum Dach und man könnte meinen, es regnet Schall in den Raum hinein. Zimouns Arbeiten lassen die Fantasie flitzen. Sie haben synästhetisches Potenzial.

Bei aller vielschichtigen Suggestivität: Typisch für Zimouns Werk ist seine Einfachheit. Er nutzt Industrieprodukte wie Pappkartons, Tüten aus Plastik und Papier, Dachlatten, Folien, Verpackungschips und Ventilatoren. Zu seinen mechanischen Elementen gehören Gleichstrommotoren, Drähte, Mikrofone und Lautsprecher. Alle zusammen versetzt er in ein geordnetes System, an dem selbst durch aufrüttelndste Bewegungen nicht gerüttelt werden kann. Jedes Werk reduziert sich auf ein Material oder ein Material-Duo und besteht gewöhnlich aus massenhaften uniformen Objekten, die orchestergleich zusammenwirken.

Gleichwohl, beim Minimalisten-Check fällt der Künstler durch. Zimoun setzt puristische Mittel und Materialien ein, um die Wahrnehmung an sich in den Mittelpunkt zu stellen und erfüllt damit sehr wohl ein Kriterium des Minimalismus. Und doch: Der assoziative, symbolische, geistige Mehrwert – der bei Minimal Art tabu ist – ist, wie wir sehen, bei ihm nicht völlig vermeidbar.

Genauso unvermeidbar ist, dass sich bei der Konfrontation mit seinen Werken der Vergleich mit anderen KünstlerInnen aufdrängt. Etwa Peter Fischli und David Weiss mit The Way Things Go von 1987. Doch bei Zimoun arbeiten die Motoren bescheiden, obgleich unverhüllt, im Hintergrund; er baut keine slapstickartigen Maschinerien oder physikalische Experimente. Versuchen wir es mit Rebecca Horns Der Schildkrötenseufzerbaum von 1994. Die Kupferrohre, Kupfertrichter und das Soundequipment könnten Zimouns Mitteln nahekommen. Doch erstens verzichtet er auf poetisch anmutende Titel (Zimoun haucht keine Wesen per Namen ein) und zweitens brauchen Rebecca Horns rekelnde Äste und Trichter die aktive Teilnahme des Publikums; man muss herantreten und den Seufzern zuhören. Die „Regungen“ in Zimouns Arbeiten zielen jedoch nicht auf „Emotionen“ ab – nicht im seelischen Sinne. Wie wäre es mit Jean Tinguely: Wäre er ein passender Verwantschaftskandidat? Immerhin nannte er sich einen Künstler der Bewegung. Doch seine Räderwerk- Dschungel strotzten von vielfältigen Formen und Farben. Beim Blick auf Zimouns Altersklasse schließlich bietet sich Sarah Oppenheimer an; viele ihrer raumkommunizierenden Skulpturen, bevorzugt aus schwarz gefärbtem Stahl und Glas, rotieren. Aber: Oppenheimers Drehungen sind sacht und blühen auf in Stille.

Apropos Klasse: Der Berner Künstler interessiert sich kaum dafür, eingeordnet zu werden. Aber eine übergreifende Frage sei am Ende erlaubt: Ist Zimoun ein Ästhetiker? Im strengsten Sinne: Ja, denn im Wort Ästhetik steckt die Lehre der sinnlichen, körperlichen Wahrnehmung und Empfindung, das was die alten Griechen Aisthesis tauften. Zimoun geht es um akustische Phänomene, wie man sie im Zusammenspiel mit Objekten, Flächen und Räumen erlebt und genießt, wie man sie mit den Ohren vernimmt und wie der Schall den Leib vibrieren lässt. Aber trotz aller Klang-Obsession: die Augen gehören dabei nicht verschlossen. “What you hear is what you see”1, nennt Zimoun es. Und tatsächlich: Das Klimpern von Metallplättchen wird erst reizvoll mit dem Drehen und Zappeln und Hüpfen und das Knistern von Papiertüten wird erst richtig spannend mit dem Blähen und Bauschen und Wogen. Man sollte es eben öfter wagen: sehenden Auges hören. ♦

¹ https://earroom.wordpress.com/2011/01/01/zimoun/; letzter Zugriff 22.6.2021 1